| この記事の監修者 | |

|---|---|

塩澤宝<腸活薬剤師> 塩澤宝<腸活薬剤師> |

東北医科薬科大学を卒業後、薬剤師として調剤薬局 チェーンで勤務。現在は腸活講師育成スクール 「腸活パズル」主宰。「一般社団法人日本腸活協会」 代表理事を務める。 |

便秘解消には運動やマッサージも必要と聞くけど、具体的にどうしたらいいか迷いますよね。

「面倒なものは続けられるか心配」という方も少なくないのではないでしょうか。

この記事では、便秘に効くツボや体操・運動、マッサージを紹介していきます。

どれも日常生活の中で気軽に取り入れられるものを集めたので、ぜひ始めてみてくださいね。

便秘解消のツボ押しや体操・運動、マッサージは続けることが一番大切!

便秘解消のツボ押しや体操・運動、マッサージで一番大切なのは、毎日継続することです。

頭では理解していても、これが一番難しいですよね。

継続するためのポイントは、自分が気持ちいいと感じる範囲の運動量にすること。

普段運動習慣のない方にとって、毎日5分のジョギングでもハードルが高いものです。いくら効果的な運動でも、続けられなければ意味がありません。

心地よいと感じる運動を、1日5分でも3分でも良いのでまずは続けることが大切なのです。

便秘解消・改善に効果的なツボ一覧!部位別に徹底解説!

流れを良くし体調を整えるツボには、様々な種類があることをご存じの方も多いでしょう。

その中でも便秘解消に良いと言われるツボを紹介していきます。

お腹だけではなく手や足にも便秘に効くツボがあるので、すきま時間でも気軽にツボ押しが出来ますよ。

腹式呼吸を意識し、呼吸に合わせゆったりとしたペースで、痛みが出ない程度に指圧してくださいね。

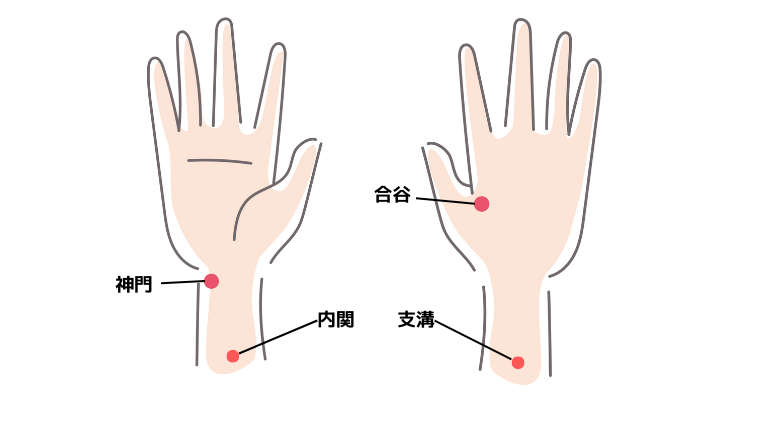

【手のツボ】合谷(ごうこく)

合谷(ごうこく)は、親指と人差し指の骨が交わる手前の部分にあります。

便秘や下痢など胃腸の働きを助けるほか、肩こりや目の疲れ、頭痛や鼻づまりなどにも効果があると言われる万能なツボです。

触りやすい場所にあるので、お風呂や休憩中、気がついた時に指圧すると良いでしょう。

【手のツボ】神門(しんもん)

神門(しんもん)は手首を曲げるとできるシワ部分の、小指側にあるくぼんだ所です。

便秘や消化器症状に効果がありますが、それ以外にも心臓や循環器、精神疾患に効果があると言われています。

精神的なストレスが軽減されることで副交感神経が優位となりお通じにも良いでしょう。

【手のツボ】支溝(しこう)

支溝(しこう)は手首の付け根から指4本分はなれた所の腕の中央部分です。

親指を支溝のツボにあて、真下にグッと押す感じで指圧してください。

便秘や痔に効果的で、お腹を直接刺激しないため妊婦さんにもおすすめです。便秘以外にも耳鳴りに効果があるとされています。

【手のツボ】内関(ないかん)

内関(ないかん)は手首を内側に曲げたときにできるシワから、指3本分ひじ側にあります。心地よいと感じる程度に指圧してみてください。

内関は気持ちをリラックスさせ、不眠やイライラを和らげる効果があります。ストレスが和らぐことで、腸の動きもよくなり便秘解消にもつながりますよ。

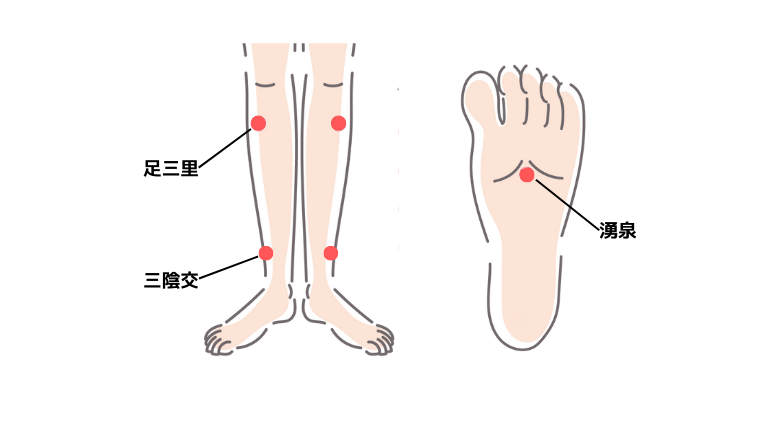

【足のツボ】三陰交(さんいんこう)

三陰交(さんいんこう)は足の内側のくるぶしから指4本上の、すねの骨の脇にあります。

少し痛みがある方も多いのでやさしくゆっくりともみほぐしてください。

便秘にも効果的ですが、生理痛や婦人科系にも効果があるため女性に特におすすめ。お風呂やテレビを見ながらなど、リラックスしている時に押してみましょう。

【足のツボ】足三里(あしさんり)

足三里(あしさんり)は膝から指3本下の、脛の骨から少し外側にずらした所にあるくぼんだ部分です。

足三里は胃腸の機能を高め、冷えなどにも効果があるツボです。便秘にも効果的ですので、お風呂につかりながらやさしくゆったりと指圧しましょう。

【足のツボ】湧泉(ゆうせん)

湧泉(ゆうせん)はストレスや冷えを原因としたお腹の不調を和らげて、自律神経を整えるツボです。

足の指を曲げたときにくぼむ部分で、足の真ん中よりも少し上にあります。両手の親指を重ねて、突き上げるようにゆっくり押すのが効果的です。

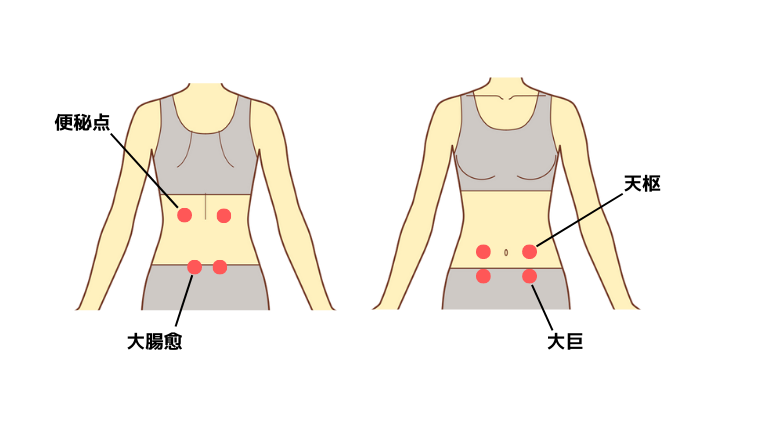

【腹部のツボ】天枢(てんすう)

天枢(てんすう)は、おへそから左右に指3本分の先にあるツボです。

便秘解消のツボの中では代表的なツボで、腸の動きを調整しお通じの改善をします。疲れやすく、食後に眠気があり、便秘などの原因で食欲がない方に特におすすめのツボです。

【腹部のツボ】大巨(だいこ)

大巨(だいこ)は天枢の位置から指3本分下にあるツボです。おへそからだと、指3本分下、指2本分外側にあたります。

大腸の動きを整えてくれる効果があり、慢性の便秘や下痢にも効果があります。その他月経不順や婦人科系の症状、過敏性腸症候群にも効果があるとされています。

【背中のツボ】便秘点(べんぴてん)

便秘点(べんぴてん)は背中にあるツボで、ろっ骨の一番下から指2本分下がった場所にあります。

大腸の働きに効果があり、便秘に即効性を感じる人もいるほど。

更に背中の中心から指4本分外側が便秘点になるので、ウエストのくびれ部分に手を当て、親指で場所を探してみましょう。親指でツボを押しながら体を左右にひねると、さらにツボが刺激されて効果的です。

【背中のツボ】大腸愈(だいちょうゆ)

大腸愈(だいちょうゆ)は便秘点からさらに下へ行き、腰骨の高さで背骨から指2本分外側にあります。

大腸愈には大腸の力を補う効果があり、便秘や下痢の時に良いでしょう。

立ったまま親指でゆっくりと押しても良いですが、仰向けになる方法もおすすめです。仰向けになり膝を立て、背中に拳を入れて大腸愈を刺激すると、身体の重みで効果的に刺激できますよ。

便秘解消に効果的な体操・運動まとめ!エクササイズで楽しく便秘改善!

ここからは便秘解消に効果のある体操や運動をまとめて紹介していきます。

どれも簡単な動作のものばかりなので、日常生活の中で気が付いたときに取り入れてみてくださいね。

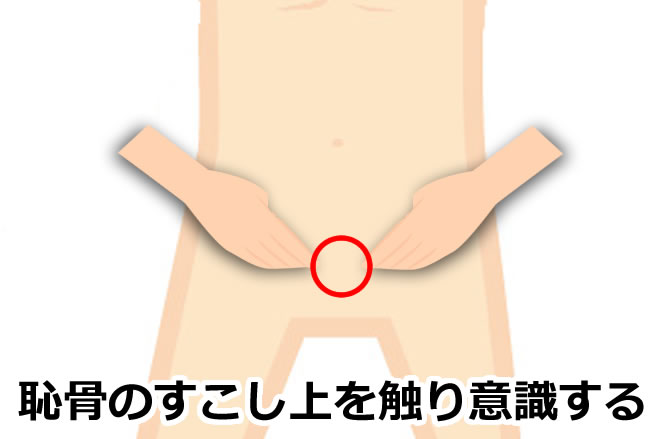

『恥骨呼吸法』(柔道整復師・トレーナー)

- 仰向けに寝る

- 両手を恥骨より少し上の部分にのせ、意識する

- 手を置いた部分が膨らむよう、下腹を意識し呼吸

- 恥骨の上の部分がえぐれるように大きくゆっくりと息を吐く

- お腹の筋肉を使い、上記の深呼吸を5~8回繰り返す

便秘の原因の一つに、腸が複雑に垂れ下がり湾曲してしまうことが挙げられます。

恥骨呼吸法を行うことで、骨盤底筋(こつばんていきん)腹横筋(ふくおうきん)などのインナーマッスルが鍛えられるという効果があります。

骨盤底筋を鍛えることで腸の垂れ下がりを予防し、そして腹横筋を鍛えることで腸全体が引き上げられ、本来あるべき位置に戻すことができるのです。

一番効果的なのは朝起きたタイミング。布団の中でこの呼吸法を行うと、3時間はインナーマッスルに効果があると言われています。

朝以外にも1日3~4回気が付いたときに行うことで、腹式呼吸の癖が付きその分腹筋やインナーマッスルが鍛えられますよ。

『足ぐるぐる運動』(柔道整復師・トレーナー)

- 仰向けに寝る

- 膝を折り、足を持ち上げ、両足を外まわし:3回

- 膝を折り、足を持ち上げ、両足を内まわし:3回

- 仰向けに寝る

- 膝を折り、足を持ち上げ、片足ずつもも上げ運動:4往復、計8回

股関節の筋肉を鍛えることで、踏ん張る時に使う筋肉が付き、排泄しやすくなる効果があります。

腹筋、太ももの筋肉を連動させ、お腹周り、お尻、太ももの筋肉を効果的に動かすことができます。

この運動を続けると、歩いているだけでも腹直筋を効果的に使えるようになり、ヒップアップ効果も。朝と寝る前の1日2回行うのが良いでしょう。

『がに股スクワット』(柔道整復師・トレーナー)

- 肩幅より少し大きめに足を開き、両足で90度程度のがに股に

- お尻を床に落とすような深めのスクワット運動

- 和式トイレに座るようなスクワット運動が理想

この運動では殿筋(でんきん:お尻)と内転筋(ないてんきん)を鍛えることができます。股関節まわり、お尻まわりの筋肉を鍛え直すことで、肛門や肛門まわりの筋肉の刺激になります。

行うタイミングは1日1~2回、1回に10回以下くらいの少なめのトレーニングで良いでしょう。

このスクワットをした後お尻の穴に力を入れ、割り箸を折るようにギュッとお尻を引き上げる運動を締めに行うのがおすすめ。

この割り箸を折るようなお尻の引き上げ運動では、殿筋(でんきん:お尻)の先端部分の筋肉を刺激することができます。

殿筋が弱っている人は、この動きをした時に働くお尻の最頂点の筋肉が弱く、ここを鍛えることで肛門括約筋への刺激にもなるため便秘に効果的です。

1日1~2回、割り箸を折るお尻の動作を行ってみましょう。

『クッション挟み運動』(柔道整復師・トレーナー)

- 仰向けに寝る

- 背中から90度の角度で膝を持ち上げる

- 膝の間にクッションを挟む

- 上半身をそのままの状態で膝を横に倒し、ひねる運動を行う

- 右に膝を倒したら、次は左に膝を倒す

クッション挟み運動は腹筋を鍛えるのに効果的で、腰のくびれにも効果があります。

お腹まわりをねじる運動は背中から前面にかけての筋肉が締まるだけではなく、お腹をひねる動きが直接腸に刺激を与えるので腸揉み効果もありますよ。

この運動で鍛えられる筋肉は腹斜筋(ふくしゃきん)と腸腰筋(ちょうようきん)です。

クッション挟み運動を行う回数は、左右にパタパタとするのを1往復とすると、5往復程度を行いましょう。5往復が辛い場合は2往復程度から始め、回数を少しずつ増やすようにすると良いでしょう。

行うタイミングは時間のある時に、1日1~2回程度行うようにしてみてくださいね。

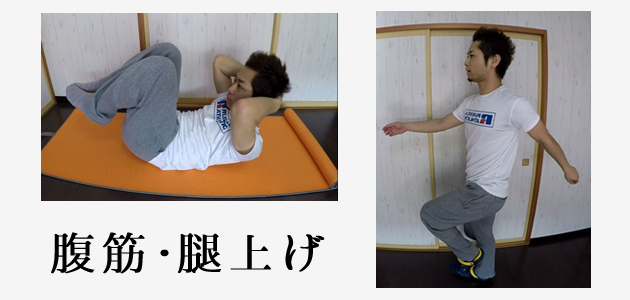

『腹筋・腿上げ運動』(整体師)

便意はあるのに、いざトイレに行くと上手く便が出ないという場合には、腹筋・腿上げ運動が効果的です。

犬や猫がうんちをする時の姿をイメージしてみると、犬や猫は排便の際、体を丸めた姿勢をとりますよね。

人間の場合も同じで、体を丸める方向に作用する腹筋こそが、腹圧を高め、便を排出するのに必要な筋肉ということになるのです。

便意があるのに上手く便を出せない場合は、これらの筋肉を鍛えるように意識してみましょう。

太ももを引き上げ、お腹にぐっと力を入れて身体を丸めるイメージで、腹筋や腿上げ運動をすると良いですよ。

『便秘に悪い姿勢と座り方』(整体師)

お腹は張っているのに便意を感じないという場合は、腸が上手く働いていない可能性があります。(私の経験上、長く便秘で悩んでいる方にはこのタイプが多いように思います。)

この場合は腸そのものよりも、『腸が働きやすいように周囲の環境を整える』というアプローチが効果的です。

正座を崩したような形でお尻をぺたんと地面につけ、お腹が引っ込んで顎が前に出た、いわゆる「アヒル座り(ぺたんこ座り)」をしている人は多いと思います。

しかしこの座り方は、内股で背中が丸まっている状態という、まさに便秘にとって一番良くない姿勢であることはご存じでしょうか?

姿勢が悪く体が丸くなるとお腹は常に圧迫を受けるだけではなく、胸郭が狭くなってしまうため呼吸が浅くなり、横隔膜の運動も少なくなってしまいます。

その結果、腸がしっかりと運動をするためのスペースが腹腔内で確保できない状態となり便秘を悪化させる一因に。

また内股で座ることで骨盤が内側に引っ張られて、骨盤内が圧迫されてしまうため、さらに腸の運動を妨げることになってしまうのです。

『便秘に効果的な歩き方』(整体師)

このように腸の働きは骨格や筋肉の影響を受けます。腸がしっかり働く環境を整えるために、まずは姿勢を改善し背筋群を上手く使える状態にして、お腹の圧迫を減らすことがポイント。

また大殿筋などのお尻の筋肉で股関節を外に向けさせて、骨盤のスペースを広げていきましょう。

姿勢の改善には、体幹を伸展させる(反らせる)ことが大切です。

一番効果的なのは、手ぶらで目線を高くして歩くこと。荷物を持たずに歩くことで、体幹の筋肉や骨盤の周囲の筋肉を動かすことができます。

また、目線を高くすることで、背中が伸びてお腹のスペースも広くなります。

運動をする時間を作るのが難しければ、室内での運動も行ってみましょう。

ギューッとお尻に力を入れた状態でその場足踏み(水平足踏み)をするのも有効です。大殿筋(お尻の筋肉)を使うことで股関節が外に向き、骨盤を外側に引っ張ってくれます。

『ひねる運動』(薬剤師)

腸を上下左右に動かすために、体をひねる運動も効果的です。

腰をひねることでお腹の中で腸が伸び縮みするため、腸への刺激となり蠕動運動が促されます。

特に、大腸の上行結腸、横行結腸、下行結腸はあばら骨に沿っており、手でマッサージなどがしづらい部位のため、ひねる運動で刺激を与えましょう。

『エア縄跳び』(薬剤師)

エア縄跳びとは、縄跳びがあるかのように手をまわし、その場でジャンプする運動です。

実際の縄跳びではないため、縄が引っ掛かり途中で止まることがありませんし、そもそも縄を購入しなくてもよいので手軽ですよね。

この運動は、腸を上下に揺らすことで刺激を与え、便通を改善する効果が期待できます。アパート、マンションなどにお住まいの方は、階下への騒音に注意して行ってみましょう。

毎日簡単に続けられるマッサージまとめ!腸もみマッサージで便秘解消

便秘解消に効果があるのは、ツボ押しや体操だけではありません。

外側から腸を刺激する腸もみマッサージは、便秘解消にとても効果的な方法です。美腸プランナーでもある管理人が解説していきます。

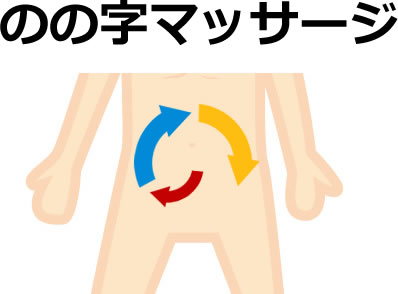

【基本】のの字マッサージ

- 体勢:仰向けで膝を立て、腰の下にクッションを置いた状態

- 手:指を閉じ、指先でおへその下から『の』の字を描くように軽くマッサージ

- 意識:おへそやおへその下に力を入れ、便がマッサージとともに腸の中を動くイメージ

体勢は仰向けでも立ちながらでも問題はありません。やりやすい状態で行ってみましょう。

指先は強く押し込むというより、少し圧力をかけながらなでるイメージです。

便秘の方の多くは外から触ると硬く、便が詰まっている場所がわかります。詰まっている場所は、指を押し込んでモミモミしてみましょう。

立った状態の場合、おへその下に少し力を入れ顎を軽くひき、便が肛門の方に動いていくのをイメージしながらのの字マッサージを行いましょう。

【応用】のの字マッサージ ※特におすすめ

- 体勢:仰向けに寝ながら膝を立てて寝た状態

- 方法:S字結腸のあたりを左右にゆらゆらとゆらす

肛門直前のS字結腸の部分は、その名の通りS字状にカーブが急になっているため便が通過しづらい上、大腸により便の水分が再吸収されてしまうので便が硬くなってくる場所。

この部分で詰まってしまい流れが悪くなると、便の水分量がどんどん減りカチカチ、コロコロと排便しづらい便になってしまいます。

便秘状態が続いていると、上記画像の赤丸の部分を外から触ると硬い感覚があると思います。

痛くならない程度に指で左右にゆらゆらとゆらしてあげることで腸への刺激となり、便意が起こりやすくなります。

仰向けに寝ながら膝を立てた体勢でマッサージを行うのがおすすめ。

その際、腰の下に折りたたんだ薄めの座布団などを入れ約5~10センチくらい腰が浮いた状態を作ると、硬くなった腸の部分を触りやすくなります。

腰の下に座布団を入れてもうまく腸を触れない方は、テニスボールを腰の下に入れるとよりやりやすくなりますよ!

テニスボールは100円ショップにもあるので、ぜひ試してみてくださいね。

【美腸プランナー式】小腸~大腸マッサージ ※特におすすめ

美腸プランナーという民間資格取得の中で教えてもらう腸のセルフマッサージです。管理人は美腸プランナー2級を取得しています。

小腸のマッサージ

- おへそから左右指2本分の距離の場所を押す

- おへそから上に指1本分、下に2本分の距離の場所を押す

基本姿勢は仰向けに寝た状態で行いましょう。

鼻から5秒息を吸って、口からゆっくりと10秒かけて吐くという腹式呼吸をします。

吐いている呼吸に合わせて両手の人差し指、中指、薬指をそろえ痛くならないように①の場所を押し込み、鼻から息を吸い込んで次の呼吸を吐くタイミングで②の場所を押し込みます。

痛みを感じない程度に気分の良いマッサージを15呼吸~20呼吸分くらい続けましょう。

気分が落ち着き、リラックスできていることが重要です。リラックスしている状態の時は副交感神経が優位になるため、腸が動きやすく便秘解消におすすめです。

- おへそから指3本分の部分に両手をそろえ押し込んでいく

- 押し込んだ指を左右に揺らす

- ①~⑥まで時計回りに3周

おへそから指3本分くらいの距離の小腸部分に両手をそろえ、気持ちが良い程度に指の腹を押し込んでいきます。

押し込んだ指をゆったりと左右にゆらします。これをおへそから同じ距離間の場所を①~⑥まで時計回りに3周行いましょう。

3.大腸をマッサージ

- 左側を下にして横向きに寝る姿勢をとる。右ひざは左ひざの前に自然にずらす

- 親指とその他の指でわき腹をはさみ、右下から右上に揉んでいく

- 右側を下にして逆の体勢をとる

- 左上から左下に向かって揉んでいく

- 仰向けになり、左下から恥骨方向に押し込む

大腸は自分から見て右下⇒右上⇒左上⇒左下の順番でつながっています。

左側を下にして横向きに寝ころび、右下からスタートし徐々に右上に揉み上げていきます。

この時の手の形は右手の親指とその他の指で脇腹を挟んで、しっかりと指で挟み込み5秒間程度押し込んだのち、少し上に位置をずらしながら徐々に上に向かい大腸をもんでいきます。

押し方のポイントはゆったりと左右に揺らすこと。

左脇腹の場合は上記とは逆の体勢になり、左上の脇腹をもみ、左下の腰骨に向かってもんでいきます。

最後は仰向けの状態で、左下から骨盤に沿って恥骨方向に押し込みます。

「【応用】のの字マッサージ」とともに大腸の最終カーブの便が硬くなりやすい部分をゆさゆさと揉みこんでいきましょう。

今回紹介している方法は寝ながら行う腸もみ方法ですが、入浴中にゆったりとマッサージするのもおすすめですよ。

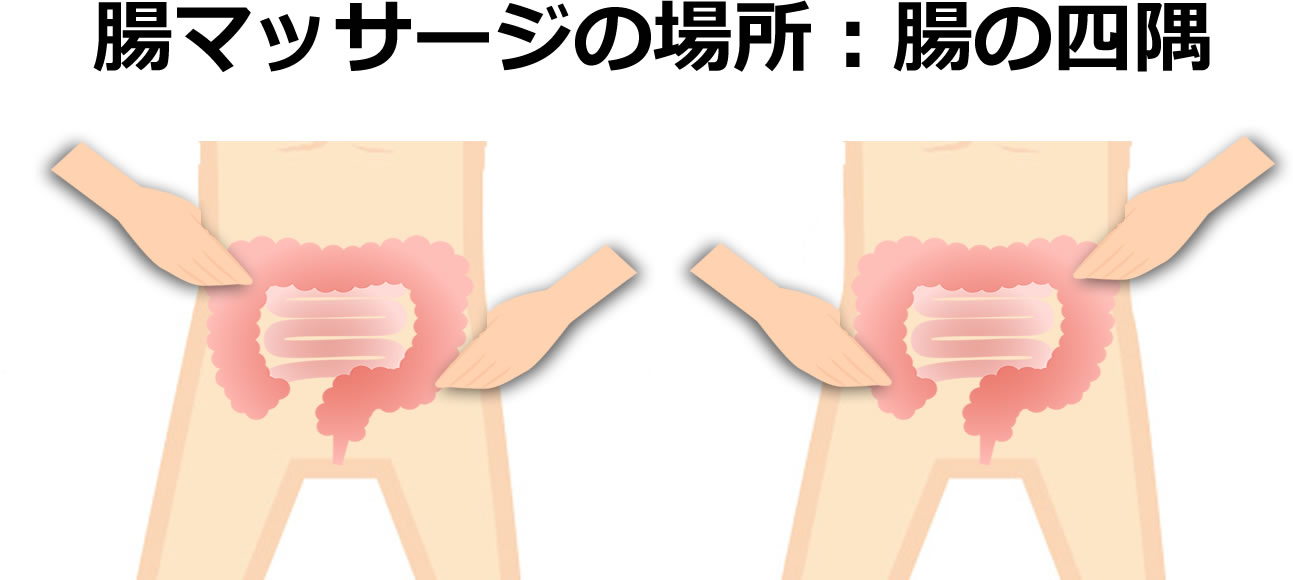

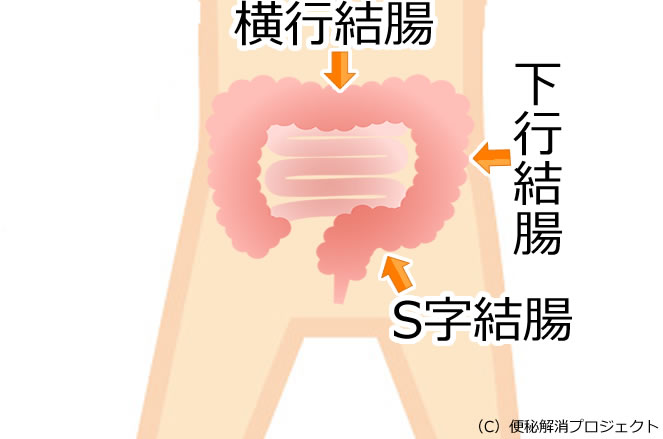

【便秘外来:小林先生式】腸もみマッサージの場所と方法

大腸の四隅は、便が渋滞を起こして止まりやすい場所です。その四隅の部分に触れて、指の腹でマッサージをします。

マッサージは、強く押すというより、腸に触れて「モミモミ」する動作と、腸が動くイメージでリズミカルに押す動作をすると良いでしょう。

【便秘外来:小林先生式】トイレでのマッサージとストレッチ

トイレの中でも簡単なストレッチをすることで、腸の動きを促すことができます。

便座に座った状態で足のくるぶしを触る運動をしてみましょう。

上記の1、2の運動を繰り返すことで、体を前後に傾ける動きとお腹をひねる動きが合わさり、腸の動きを活発にさせます。

この方法と交互に「のの字のマッサージ」も行うと良いでしょう。

【水上先生式】大腸ゆらしマッサージ

大腸ゆらしマッサージをおすすめする理由は、日本人に多い大腸のねじれが解消し便秘が改善されるからです。

腸がキレイに曲がり角が少ない状態でお腹に収まっていれば、便の流れの障害は少なくて済みますが、多くの日本人の大腸はグネグネと蛇行を繰り返し曲がってお腹の中に収納されています。

この蛇行した腸を、元の場所に戻すためのマッサージが大腸ゆらしマッサージです。

大腸がねじれやすい場所は下行結腸、S字結腸、横行結腸。自分の体から見ると、お腹の左上から左下にかけての部分です。

このお腹の中の腸をマッサージすることで腸を元の位置に戻すようにします。

- 仰向けになり、お尻の下にクッションを敷きます。

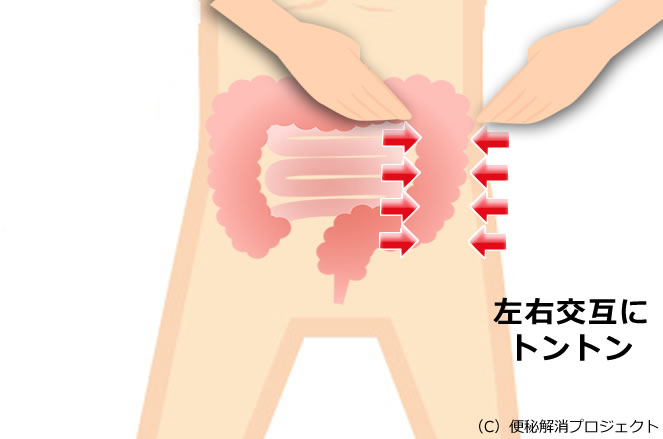

- 下行結腸を両手でトントンと元の位置に戻すように押して、腸をゆらします。

- お腹の左側を上下にトントンと1分ほど押してみましょう。

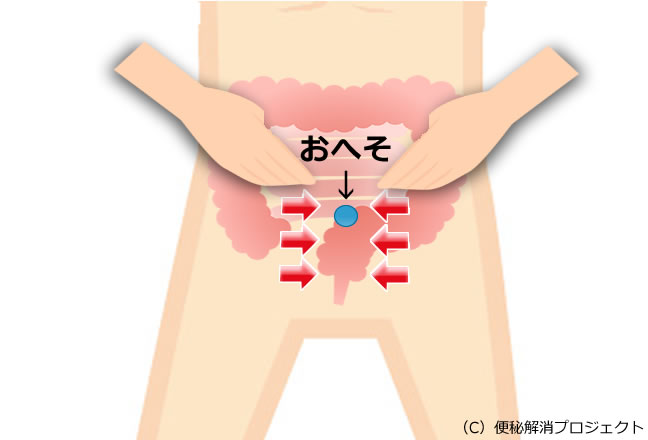

- S字結腸をゆらすためにおへその横から下に向かってトントンと押します。

- 1分ほどおへそ周辺を押してみましょう。

- 立ちあがり、足を肩幅より少し大きめに開き腕を左右に振り、ねじる運動を行います。

- 朝と寝る前に行いましょう。

【水上先生式】落下腸マッサージ

落下腸とは本来お腹の真ん中あたりにある横行結腸が、骨盤側に垂れ下がり落ちてきてしまっている腸の状態です。

落下腸の原因は便秘体質や運動不足などで、腸が本来あるべき場所よりも沈み込んだ場所に大腸があるため便の流れも悪くなります。

この沈み込んでしまった腸を元の位置に戻すのが落下腸マッサージ。落下腸の人は立ち上がった時に下腹がポッコリと出る方に多いのが特徴です。

- 仰向けに寝て、お尻の下に二つ折りの座布団などを入れお尻の位置を10センチほど高くします。

- 両膝を立て、両手を恥骨の上部あたりに置きます。

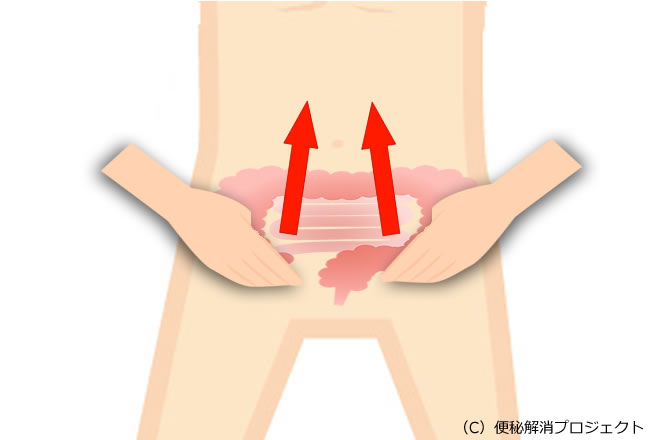

- 指先をお腹に押し入れ、恥骨からおへそに向かい持ち上げるように上にマッサージ

- 骨盤側に落ち込んだ腸を上に持ち上げるイメージで1分ほど行いましょう。

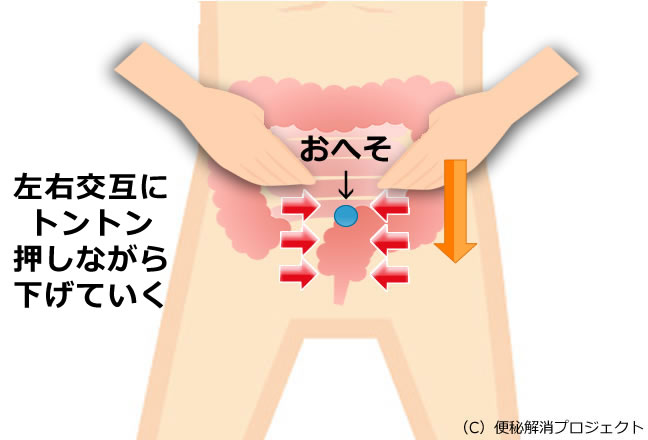

- 次に、おへその横5センチ当たりに両手をあてます。

- おへそ横に指を押しあてて左右交互に腸をゆらします。

- この動きを恥骨に向かいながら下に降りてS字結腸をゆらしていきます。

朝起きた時と、寝る前にこの落下腸マッサージを行いましょう。

便秘解消に効果的なツボや体操・運動、マッサージまとめ

便秘解消に効果的なツボや体操、マッサージを紹介してきました。

たくさん紹介しましたが、この中から「自分には効果がありそう」「これなら簡単にできそう」というものを見つけて、ひとつでもぜひトライしてみてください。

大切なのは毎日継続することです。

そのためには、テレビを見ながら、お風呂に入りながら、夜寝る前のリラックスタイムなど生活の中に取り入れて習慣化することがポイントです。

一度習慣化してしまえば、毎日の歯磨きと同じように続けることができますよ。ぜひ楽しみながら続けてみてくださいね。